हमारे देश में “जघन्य अपराध” की घटना को लोग “ड्रामा”श्रेणी में फिल्म बनाते हैं। ऐसे मामलों में हमारे देश में जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक आते-आते ‘वादी’ (उस जघन्य अपराध के शिकार) अंतिम सांस ले लेते हैं। जो कुछ बच जाते हैं, वे अंतिम सांस गिनते रहते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं – हे भगवान्, अपने शरण में ले लो।” प्रतिवादी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि प्रतिवादी आम तौर पर एक संस्था (सरकार) है और संस्था हमेशा “निर्जीव” होता है। अगर उस संस्था को चलाने वाले ‘मन’ और ‘आत्मा’ से ‘जीवित’ होते हैं, तो ‘वादी’ के चेहरे पर मुस्कान होता है, अन्यथा प्रतिवादी चतुर्दिक ‘ठिठियाते’ रहते हैं, ‘दांत निपोड़े’ मिलते हैं, ‘वादी’ को चिढ़ाते रहते हैं।

हमारे ही देश में मुंबई एक शहर है। कहते हैं यहाँ पैसे के पेड़ होते हैं। इस शहर में रहने वाले, खासकर जो फिल्म जगत से जुड़े हैं, स्वयं को इस ‘धरती का कुबेर’ मानते हैं। वैसे ‘भगवान कुबेर हृदयहीन नहीं थे,’ लेकिन इस कलयुग में ‘धरती के कुबेरों’ की क्षण-प्रतिक्षण इक्षा होती है कि देश के सभी गरीब, निरीह, बेसहारा, अपंग, दरिद्र, अनाथ, हतास, निःसहाय, अबला, दबे-कुचले, उपेक्षित, बीमार, लोगों को दिल्ली के इण्डिया गेट से मुंबई के गेटवे ऑफ़ इण्डिया पर खड़ा कर फिल्म बनाया जाय और पैसे कमाए जायँ। पैसा उनके लिए सब कुछ होता है। यानी – ‘टका धर्म टका कर्म, टकैव परम सुखम् । यस्य गेहे टका नास्ति , हा टके टक टकायते ॥’ पैसा कमाने के चक्कर में वे इस बात को भी भूल जाते हैं कि वे भी भारत के किसी समाज का हिस्सा हैं और वह समाज भी दर्द का ही एक हिस्सा है। वे मानते हैं कि उन विषयों पर फिल्म बनाकर वे समाज की वर्तमान दशा को दर्शाते हैं और यह कोई बुरा काम नहीं है। यह उनकी पेशा है और पेशेवर लोगों की कमाई तो उनकी पेशा ही है।

अगर ऐसा नहीं होता तो सन 1979-1980 के दौरान बिहार के भागलपुर शहर और जिले की गलियों में, सड़कों पर, खेतों में लोगों की (अपराधी उसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि उन दिनों भारत के न्यायालयों द्वारा उसे अपराधी घोषित नहीं किया गया था) आखों को फोड़कर, उसमें तेज़ाब डालकर ‘विश्व का जघन्य अमानवीय घटना’ को अंजाम नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, कोई चार दशक बाद भी, देश में कोई दो दर्जन से अधिक नियमों और कानूनों की सार्वजनिक उपस्थिति में, एक मनुष्य के रूप में, उन पीड़ितों को न्याय के लिए भागलपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग-80 कचहरी रोड पर स्थित जिला न्यायालय से पटना के वीरचंद पटेल रोड पर स्थित पटना उच्च न्यायालय के रास्ते दिल्ली के तिलक मार्ग पर स्थित देश के सर्वोच्च न्यायालय से “क़ानूनी न्याय” मिल गया होता, न कि “मानवीय न्याय के दाव-पेंच” में फंसाकर कोई 33 नेत्रहीन पीड़ितों को घूँटघूँट कर मरने के लिए छोड़ नहीं दिया जाता।

अगर ऐसा नहीं होता, तो शायद आज भारत के न्यायालयों में कोई 4.5 करोड़ मुकदमें लंबित नहीं होते। नेशनल जुडिसियल डाटा ग्रिड और सर्वोच्च न्यायालय के आंकड़े तो यही कहते हैं कि भारत के जिला और अपर न्यायालयों में कुल 3.9 करोड़ मुकदमें लंबित हैं, जबकि देश के सभी उच्च न्यायालयों में 58.5 लाख और सर्वोच्च न्यायलय में 69,000 मुकदमें लंबित हैं। लेकिन आज भागलपुर अंखफोड़बा कांड के 42 वर्ष बीतने के बाद भी देश के लोगों के जेहन में एक बात जरूर है कि पुलिस की बर्बरतापूर्ण रबैय्ये के कारण जिन 33 लोगों का जीवन नेत्रहीन हो गया, वे जिस तरह जीते-जी अंधे हो गए, उनके जीवन के सामने अन्धकार छा गया; उनकी फरियादों को भारत के ‘विधि निर्माताओं’ से लेकर ‘विधि अनुपालकों के रास्ते’ देश के न्यायिक व्यवस्था में “समग्रता के साथ क़ानूनी-रूप” से नहीं देखा गया, जांचा गया, परखा गया; बल्कि “मानवीयता” दिखाकर संविधान के तहत प्रदत उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया।

अगर “क़ानूनी रूप से देखा गया होता तो शायद बिहार ही नहीं, देश के सभी राज्यों में अपराध और अपराधी समाप्त हो गए होते। पुलिस-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो गया होता। खाकी वर्दीधारी को भी भारत के संविधान, भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), दंड-प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) या अन्य कानूनों से डर होता। उन्हें भी इस बात का एहसास होता कि कानून के नजर में सभी बराबर हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत में आज जितने नियम अथवा कानून है, अधिकांश अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बने हैं। स्वाभाविक है कि जिस समय यह नियम अथवा कानून बने थे, उस समय देश अंग्रेजों के हाथों गुलाम था और अंग्रेज भारतीयों का उन नियमों और कानूनों के तहत दमन करते थे।

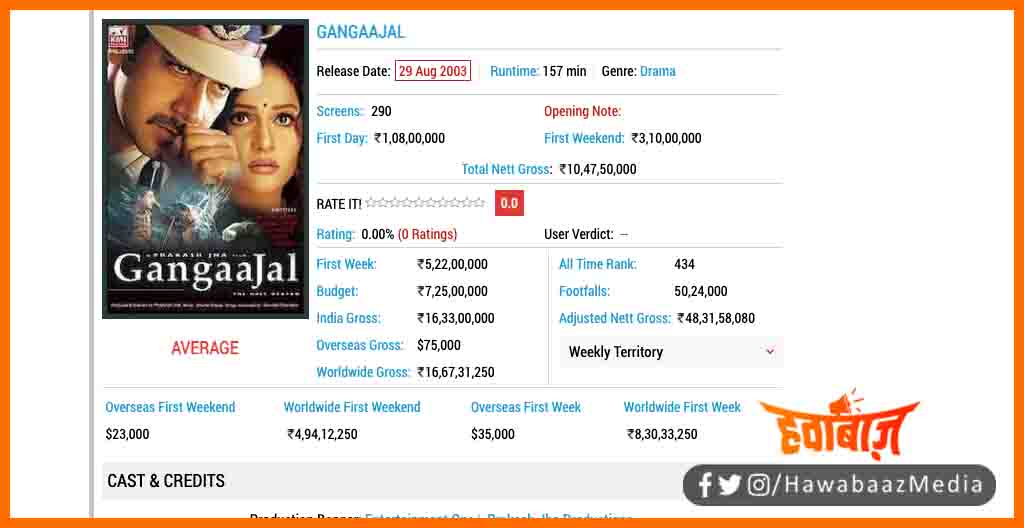

इस “वेदना” और “संवेदना” को भारत के फिल्म जगत के लोग कैसे भारतीय बाजार में बेचते हैं यह प्रकाश झा की फिल्म ‘गंगाजल’ एक दृष्टान्त है। प्रकाश झा बिहार के ही रहने वाले हैं। बेतिया में जन्म लिए और भागलपुर अंखफोड़बा काण्ड के कोई 24 महीना बाद, यानी सं 1982 में मुंबई के फिल्म नगरी में अवतरित हुए। भागलपुर कांड के 20 साल बाद, उन्होंने अजय देवगन – ग्रेसी सिंह के साथ “गंगाजल” फिल्म निर्माण किये। यह फिल्म 29 अगस्त, 2003 को भारतीय सिनेमा गृहों में अवतरित हुआ। कोई 157 मिनट की फिल्म बनी और फिल्म को “ड्रामा” श्रेणी में रखा गया। कहा जाता है कि इस फिल्म की लागत कोई 7,25,00,000 रुपये थी और यह फिल्म कोई 16,67,31,250 रुपये कमाकर घर वापस आई। बिहार की संपूर्ण आबादी भी इतनी आज नहीं है (12.7 करोड़ 2021) – लेकिन आज भी भारत के लोगों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह भले अपराध को बचाने, अपराधी को पकड़ने, अपराध रहित समाज की स्थापना करने, लोगों में मानवता और मानवीयता सम्बन्धी वेदना और संवेदना जागृत करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं अथवा नहीं, लेकिन किसी भी जघन्य अपराध का वीडियो बनाने में, बलात्कार का वीडियो बनाकर सोसल मीडिया पर वायरल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते।

“क़ानूनी न्याय” नहीं मिला आँख फूटने वालों को, दो आँख का मुआबजा 750 /- रूपये/माह, ‘गंगाजल’ फिल्म 16,67,31,350/- रुपये कमा लिया – अगर आप स्मार्ट-सिटीज में या पिछड़े गाँव में लोगों को बलात्कारी को पकड़ने, असहाय महिला को बचाने के बजाय स्मार्ट फोन से बलात्कार का लाईव वीडियो बनाते देखें तो उनकी आलोचना नहीं करें। यही प्रथा है। जैसे सोशल मिडिया पर मन और आत्मा से मृत लोग भी “लाईव” होते हैं। यहाँ बाजार में कफ़न बेचने वाला भी खरीद-मूल्य से दूना-तिगुना मुनाफा लेकर कफ़न बेचता है। श्मशान में लकड़ी बेचने वाला भी मुनाफा लेता है। यह उसका व्यवसाय है। वैसी स्थिति में अगर भागलपुर अंखफोड़बा काण्ड में पुलिस जुल्म से ग्रसित नेत्रहीन, जीवनहीन मनुष्यों पर कहानी लिखकर, फिल्म बनाकर फिल्म निर्माता, कलाकार करोड़ों-करोड़ रूपये कमा लिए तो इसमें बुराई क्या है ?

हमारे देश में सैकड़ों “बॉयोपिक” फिल्म बनते हैं प्रत्येक वर्ष। उन बायोपिक फिल्म में काम करने वाले कलाकार उस परिवार को, उस व्यक्ति विशेष को जानता भी नहीं होता है, पहचानता भी नहीं होता है। उसके परिवार जीवित हैं या देश की सड़कों पर भीख मांगकर जीवन यापन कर रहे हैं, इन बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। होना भी चाहिए। क्योंकि इस मामले में भारत सरकार का मंत्रालय, फिल्म डिवीजन या फिर सेंसर बोर्ड को भी कोई मतलब नहीं है। जबकि होना यह चाहिए कि स्वतंत्र भारत में उस व्यक्ति विशेष, परिवार के लोगों के सम्मानार्थ मंत्रालय/फिल्म डिवीजन और सेंसर बोर्ड न्यूनतम 10 लाख रुपये उसके बैंक कहते में जमा पहले कराने का नियम बना दे – लेकिन वे सभी समाज के संभ्रांत कहलाते हैं !!

साभार – आर्यावर्त इंडियन नेशन